Wenn man die Argumentation Reuchlins beurteilen will, muss man im Auge behalten, dass Reuchlin sich an keiner Stelle von der Grundüberzeugung der damaligen Orthodoxie gelöst hat: Das Christentum war und blieb für ihn die einzig wahre Form der Religion und daher war die Bekehrung der Juden wünschenswert. Bei aller Wertschätzung konnte das Judentum dem Christentum niemals völlig ebenbürtig sein. Mit der Zeit allerdings zeigte sich in Reuchlins Schriften dann doch eine zunehmende Bereitschaft, Elemente jüdischer Theologie und Beispiele besonderer Frömmigkeit anzuerkennen. Es war dies eine allmähliche Entwicklung, die sich von De rudimentis hebraicis (1506) über den Augenspiegel (1511) bis hin zu De arte cabalistica (1517) verfolgen lässt.

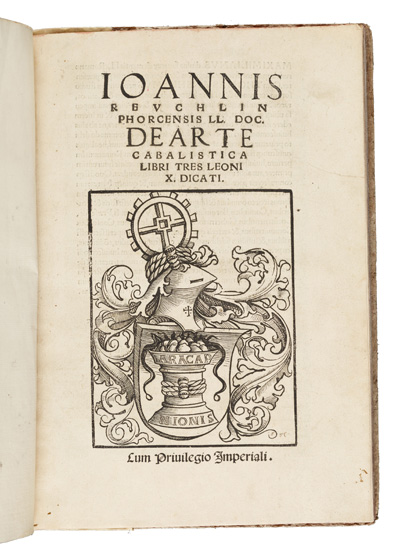

Reuchlin hat keine Theologie oder Philosophie der Toleranz vertreten. Was er tat, war, das Judentum auf zweierlei Art zu verteidigen: Er arbeitete peinlich genau die juristische Stellung der Juden und die rechtliche Zulässigkeit jüdischer Schriften heraus. Er begründete eine neue, positive Wahrnehmung der Juden und des Judentums. Er forderte – im Einklang mit dem Prinzip: jede Ungerechtigkeit gegenüber Juden oder Nicht-Juden ist "ungeheuerlich"9 – nicht nur Gerechtigkeit gegenüber den Juden, sondern ermutigte auch die Christen, Respekt für die bedrängte Minderheit und ihr religiöses Erbe zu entwickeln. In seiner 1517 erschienenen Schrift über die Kunst der Kabbala (De arte cabalistica), die er Papst Leo X. widmete, führte er zwei Gelehrte ein, die einen Rabbi wegen dessen Gelehrsamkeit und Frömmigkeit mit "Du, unser Stolz! (decus nostrum)” ansprachen.10 Max Brod, der Autor und Verwalter des literarischen Nachlasses von Franz Kafka, nannte De arte cabalistica ein Werk, „in dem er [Reuchlin] mehr und Wesentlicheres zugunsten der verfolgten Juden und ihrer missachteten und missverstandenen Geisteshelden zu sagen wagte als in all seinen früheren Schriften zusammengenommen.”11 In seinem 1519 erschienenen Buch über den Kirchenvater Athanasius zitiert Reuchlin wiederholt den jüdischen Philosophen Maimonides als wichtigste theologische Autorität in so grundsätzlichen Fragen wie der nach der Natur Gottes und dem Verhältnis der Seele zu Gott.12 Reuchlins Lob der jüdischen Tradition war zwar nur ein akademisches Urteil, doch letztlich waren es solche Urteile, die Reuchlin zu einer neuen Wahrnehmung des Judentums führten. Sie war nicht mehr von Verachtung getragen, sondern von Bewunderung für die jüdische Tradition und für einzelne Juden. Im Augenspiegel wagte Reuchlin es sogar, ein Gebet der traditionellen katholischen Karfreitagsliturgie, in dem die Juden als "treulos" ("perfidos Judeos") bezeichnet wurden, anzuprangern. Dies sei eine Verleumdung, denn kein Volk befolge die Gebote seiner Religion so genau wie die Juden.13 1513 ging er dann sogar so weit, dass er schrieb: „Ich weiß, meine Gegner hat es verdrossen, dass ich die Juden als unsere Mitbürger bezeichnet habe. Jetzt will ich sie noch mehr verärgern, so dass sie platzen, wenn ich sage, dass die Juden unsere Brüder sind.“14 1514 veröffentlichte er einen Brief, in dem er seinen ersten Lehrer des Hebräischen, Rabbi Jacob ben Jehiel Loans, folgendermaßen ansprach: „Lieber Meister Jacob, mein Kollege, mein lieber Vertrauter, mit großer Sehnsucht wünsche ich dein gesegnetes Antlitz zu sehen, um mich an dem glänzenden Schein deines Angesichtes zu ergötzen, indem ich die reinste Lehre von dir vernehme.”15 Reuchlin setzte neue Maßstäbe für die christliche Wahrnehmung von Juden und Judentum. Provokativ tat er dies auch dann noch, als ihm der Ketzerprozess gemacht wurde. Den Brief an Rabbi Loans nahm er in eine Sammlung auf, die auch seinen Briefwechsel mit so bedeutenden christlichen Gelehrten wie Erasmus, Willibald Pirckheimer, Giles von Viterbo, Aldo Manuzio und anderen enthielt. Kaum war dieser Brief erschienen, attackierte Pfefferkorn diese Worte als ein noch unerträglicheres Beispiel von Reuchlins Behandlung der Juden.16 Davon unbeirrt und trotz der Qual der fortgesetzten Ketzerprozesse veröffentlichte Reuchlin diesen Brief samt einer lateinischen Übersetzung 1519 ein zweites Mal.

9. Vgl. Reuchlin, Defensio (1513), in Sämtliche Werke 4/1: 342, ll. 22-3: "Inusticia enim est immanitas omnem humanitatem repellens."

10. Vgl. Johannes Reuchlin, De arte cabalistica (Hagenau: Thomas Anshelm, 1517), fol. O7v.

11. Max Brod, Johannes Reuchlin und sein Kampf (Stuttgart: Kohlhammer, 1965), 271.

12. Johannes Reuchlin, Übersetzer von Liber S. Athanasii de variis quaestionibus (Hagenau: Thomas Anshelm, 1519), hier fol. I3v und N1r. In seinen Annotationen zu diesem Text, den er Athanasius zuschreibt, zitiert Reuchlin Maimonides’ Führer der Unschlüssigen (im hebräischen Original und in lateinischer Übersetzung) an rund zehn Stellen.

13. Reuchlin, Augenspiegel (1511), in Sämtliche Werke 4/1:53, ll. 20-24.

14. Reuchlin, Defensio (1513), in Sämtliche Werke 4/1:344, ll. 19-25.

15. Johannes Reuchlin, Briefwechsel, hg. von Matthias Dall’Asta und Gerald Dörner (Stuttgart-Bad Cannstadt: Frohmann-Holzboog, 1999ff.),1:338 (Nr. 105, vom 1. November 1500).

16. Johannes Pfefferkorn, Defensio (Köln: Heinrich Neuß, 1516), fol. O3v.