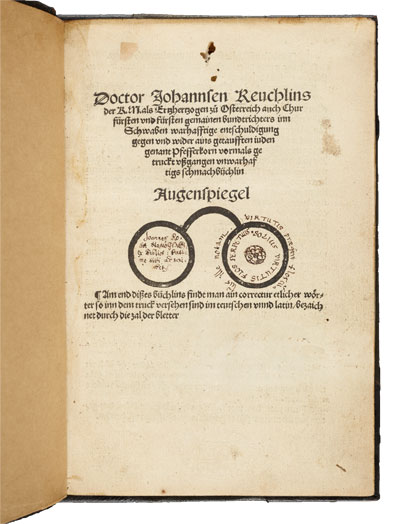

Im September 1511 erschien auf der Frankfurter Herbstbuchmesse ein Buch mit dem Titel Augenspiegel. Es war ein schmaler Band, und doch hat er Europa polarisiert. Sein Autor, Johannes Reuchlin, war ein weithin geachteter Gelehrter und Jurist. Der Gegenstand seines Buches aber war überhaupt nicht dazu angetan, allgemeine Zustimmung zu finden: Die kleine Schrift enthielt eine umfassende juristische und theologische Verteidigung jüdischer Schriften. Zusätzliche Schärfe erhielt die Kontroverse durch die Zeitumstände der Veröffentlichung, denn Reuchlin hatte seine Verteidigungsschrift verfasst, um eine drohende Verfolgung zu verhindern, die darauf zielte, alle jüdischen Bücher im Heiligen Römischen Reich zu verbrennen. Später, nachdem sich der intellektuelle und politische Aufruhr wieder gelegt hatte, nannte Josel von Rosheim, der einflussreichste Vertreter des Judentums im Deutschland der Renaissance, die historische Intervention ein „Wunder in einem Wunder“.1 Mit ungebrochenem Erstaunen erinnerte er daran, dass ein christlicher Gelehrter die Juden verteidigt hatte, und, noch erstaunlicher, dass diese Verteidigung wirksam gewesen war.

Die vorbildlose Verteidigung des Judentums war die Antwort auf einen ebenso vorbildlosen Angriff, der 1509 begonnen hatte. Kampagnen gegen deutsche Juden waren bis dahin keineswegs selten gewesen, oft genug auch wirkungsvoll, aber stets blieben sie auf einzelne Territorien innerhalb des Reichs begrenzt. Ziel der Verfolgung von 1509 dagegen war es, die im Reich verbliebenen jüdischen Gemeinden durch eine umfassende Operation zu schwächen und zu zerstören: Man wollte, die hebräische Bibel ausgenommen, alle jüdischen Bücher konfiszieren und vernichten, es den Gemeinden also unmöglich machen, ihre religiösen Bräuche angemessen zu praktizieren. Dieser Angriff, der strategisch geschickt so formuliert wurde, dass er nicht mit Reichsgesetzen kollidierte, wurde zunächst angeführt von Johannes Pfefferkorn, einem erst vor kurzem zum Christentum konvertierten Juden, der bereits seit 1505 gegen jüdische Gemeinden in Deutschland agitierte. Ende 1509 hatte die Kampagne dann die Unterstützung des deutschen Kaisers gefunden, des Erzbischofs von Mainz, der Universitäten zu Mainz und zu Köln, der Kölner Dominikaner, der Franziskaner und des päpstlichen Inquisitors Jacob Hoogstraeten.

Zunächst war die wirkungsvollste Waffe gegen die Juden die Druckerpresse. Bevor Kaiser Maximilian die Vernichtung jüdischer Bücher autorisierte, hatten Pfefferkorn und die theologische Fakultät der Universität zu Köln eine Reihe scharf antijüdischer Schmähschriften veröffentlicht: den Judenspiegel (1507), die Judenbeicht (1508), Wie die blinden Juden ihr Ostern halten (1509) und Judenfeind (1509). Alle diese Schriften erschienen zugleich auf Deutsch und auf Latein. Nimmt man deutsche und lateinische Ausgaben zusammen, erlebten diese Bücher innerhalb von nur drei Jahren neunzehn Auflagen. Obwohl angeblich zur Missionierung der deutschen Juden veröffentlicht, waren die Bücher aufhetzende Streitschriften, die darauf abzielten, den christlichen Antisemitismus anzufachen. Das zeitgenössische Judentum wurde als Häresie geschmäht, das heißt als Verfälschung des biblischen Judentums. Als solches sei es auszurotten. Auch jüdische Bräuche und Gebete wurden als Blasphemien verleumdet, die nicht zu tolerieren seien. Die Schmähschriften beschränkten sich nicht auf theologische Sachverhalte, sondern behaupteten auch, jüdische Geldverleiher zielten darauf, die christliche Gemeinschaft zu zerstören. Diese Pamphlete entwickelten eine solche politische Wucht, dass Kaiser Maximilian im August 1509 der entscheidende Schritt möglich schien: Er erteilte das Mandat, die anstößigen jüdischen Bücher zu konfiszieren und zu verbrennen.

Umgesetzt wurde diese neue Politik ab September 1509 zunächst in Frankfurt am Main, der Heimatstadt einer der drei prominentesten jüdischen Gemeinden (die beiden anderen befanden sich in Worms und in Regensburg). Trotz des heftigen Widerstands von Seiten des Frankfurter Stadtrats und der dortigen jüdischen Gemeinde wurde die Konfiskation in Frankfurt bis April 1510 vollständig durchgeführt. Auch in anderen Städten entlang des Rheins, Worms eingeschlossen, fanden 1509 und 1510 Konfiskationen statt.

Dies ereignete sich in dem Augenblick, in dem in ganz Europa das Ende des Judentums kurz bevor zu stehen schien. Nach der 1492 erfolgten Austreibung der weltweit größten jüdischen Gemeinde aus Spanien und der 1497 erfolgten Zwangstaufe der protugiesischen Juden stand das europäische Judentum am Rande des Abgrunds. Schon lange zuvor waren die Juden aus England (Vertreibung 1290) und Frankreich (Vertreibung aus den Kronlanden 1394) verschwunden. Vertreibungen waren ebenfalls aus vielen Städten und Territorien des Reichs erfolgt: aus Wien 1420/21, aus Köln 1424, aus Bayern 1442/50, aus Würzburg 1453, aus Passau 1478, aus Mecklenburg 1492, aus Magdeburg 1493, aus Württemberg 1498, aus Nürnberg 1498/99, aus Ulm 1499 und aus Brandenburg 1510 – um nur einige Fälle zu nennen. Die Gebiete, in denen Juden noch Wohnrecht hatten, schrumpften während der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts von Jahr zu Jahr. 1509 war Italien das einzige größere Siedlungsgebiet westeuropäischer Juden außerhalb des Reichs, doch auch hier fanden Vertreibungen statt. Im Gefolge der sich ausdehnenden Herrschaft der Spanier wurden die Juden 1492 aus Sizilien vertrieben, in mehreren Vertreibungswellen, deren Höhepunkt 1511-14 und deren Abschluss 1541 erreicht war, auch aus dem Königreich Neapel. Diese historische Epoche, die die Flucht der Juden nach Osteuropa und in Länder des Osmanischen Reichs zur Folge hatte, markiert den Tiefpunkt jüdischen Lebens in West- und Mitteleuropa vor der Shoah.

1. Vgl. Ludwig Feilchenfeld, Rabbi Josel von Rosheim (Strassburg: Heitz, 1898), 22. Das Zitat folgt Isidor Kracauer, „Rabbi Joselmann de Rosheim,“ Revue des Etudes Juives 16 (1885): 88. Vgl. auch Chava Fraenkel-Goldschmidt, The Historical Writings of Joseph of Rosheim (Leiden: Brill, 2006), 312.