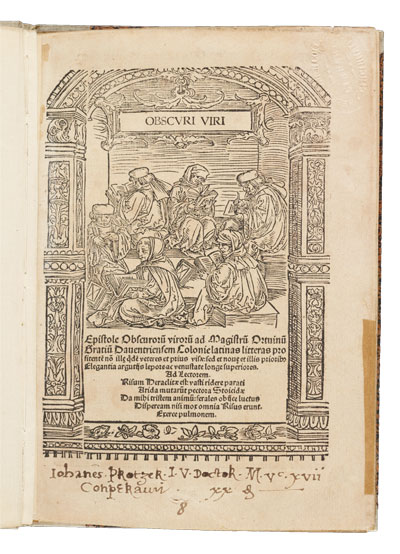

Die Prozesse gegen Reuchlin riefen viele Angriffe, aber auch viele Verteidigungsschriften hervor. Sie resultierten zunächst in zwei vorläufigen Urteilen. 1514 sprach ein Kirchengericht in Speyer Reuchlin von der Anklage frei, er habe „Juden begünstigt”, und legte dem päpstlichen Inquisitor Jacob Hoogstraeten alle Gerichtskosten des Angeklagten auf – ein zu diesem Zeitpunkt einmaliger Vorgang. Ein Appellationsgericht der römischen Kurie kam 1516 zum gleichen Urteil. Dann aber schlug der Wind um. Genau acht Tage nach der ersten Verurteilung von Martin Luther, am 23. Juni 1520, erließ Leo X. ein Urteil gegen Reuchlins Schrift. Nach Luthers Fünfundneunzig Thesen (1517) sah sich der Vatikan nicht mehr in der Lage, eine weitere Schwächung der Inquisition in Deutschland zu dulden. Im April 1521, zu Beginn des Reichstags zu Worms, in dessen Verlauf Luther von den Reichsständen verurteilt wurde, brandmarkte Pfefferkorn Reuchlin als den Auslöser der Reformation: „Ja Reuchlin. hett es dir der Babst vor acht jaren gethan. so hett Martinus Lauther vnd deine jungeren Obscurorum virorum deß nit thüren wünschen noch gedencken. wesß sie jtzundt zů nachteyl Christenliches glaubens offentlichen treyben. Vnd deßselbigen alles bistu allein eyn funcken vnd auffrüster. die heilig Kirchen in ein irrung vnd aberglauben zů füren.“17 Reuchlin selbst hat allerdings die von Luther ausgelöste Reformation abgelehnt. Er blieb bis zu seinem Tod am 30. Juni 1522 Katholik.

Trotz des päpstlichen Urteils entfaltete Reuchlins Grundlegung der christlichen Hebraistik weiter ihre Wirkung. Reuchlin war, davon kann man sicher ausgehen, nicht der einzige Christ seiner Zeit, der jüdische Bücher und seine jüdischen Bekannten zu schätzen wusste, doch er war der erste, der in öffentlichen Debatten die jüdische Theologie und die Juden mit solchem Wohlwollen, manchmal sogar mit ausdrücklicher Hochschätzung darstellte. Die Vorwürfe seiner Gegner, er stelle die jüdischen Autoritäten über die Doctores der Kirche, waren, selbst wenn sie erbitterter Häme entsprangen, nicht völlig aus der Luft gegriffen. Tatsächlich war Reuchlin von bedeutenden jüdischen Gelehrten wie David Kimhi, Rashi, Joseph Gikatilla und vor allem Moses Maimonides tief beeindruckt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Reuchlin die Bedeutung talmudischer und mittelalterlicher, jüdischer Gelehrsamkeit so hoch einschätzte – sogar ein Martin Luther bediente sich schließlich in seiner Auslegung des Alten Testaments der jüdischen Tradition. Aber es ist auffällig, mit welcher Offenheit Reuchlin sich zur Weisheit und Frömmigkeit der jüdischen Gelehrten, deren Werke er studiert hatte, bekannte. Für Reuchlin selbst war dies, noch einmal sei es gesagt, eine Haltung, die aus dem entsprang, was er selbst für ein angemessenes und gerechtes akademisches Urteil der jüdischen Werke selbst hielt.

Reuchlin war nicht der einzige christliche Gelehrte, der Juden und Judentum gegen Ungerechtigkeiten verteidigte. Andreas Osiander, einer seiner Schüler und der führende Reformator Nürnbergs, setzte im Rahmen seines Pfarramtes das Studium hebräischer und jüdischer Schriften gewissenhaft fort und folgte seinem Lehrer auch darin, dass er 1529 eine akademische Widerlegung der damals kursierenden, bedrohlichen Beschuldigungen vorlegte, die Juden würden für ihre Rituale das Blut ermordeter Christen verwenden. Osianders theologische Widerlegung dieser Ritualmordanklage provozierte den ungewöhnlich scharfen Widerspruch eines anderen Reuchlin-Schülers: des berühmten katholischen Theologen Johannes Eck. Dieser Zusammenstoß zweier seiner Anhänger zeigt, dass die christlichen Hebraisten in der Nachfolge Reuchlins zu keiner einheitlich wohlwollenden Haltung zum Judentum fanden. Einige von Reuchlins Anhängern, darunter einflussreiche Theologen aus beiden Konfessionen, traten dafür ein, den jüdischen Glauben in Deutschland nicht weiter zu tolerieren. Sie befürworteten sogar, wie nicht zuletzt Luther, den Einsatz von Gewalt. Wie Pfefferkorn und Hoogstraeten betrachteten sie das Judentum nicht nur als falschen Glauben, sondern als Bedrohung der christlichen Gemeinschaft, gegen die man sich mit allen Mitteln, egal wie unmenschlich, zur Wehr setzen müsse.

Etwa dreißig Jahre nach diesen Ereignissen bezeichnete der prominenteste deutsche Rabbiner des 16. Jahrhunderts, Josel von Rosheim, Reuchlins Verteidigung des jüdischen Schrifttums als “ein Wunder in einem Wunder,” womit er meinte, dass es erstens ein Wunder war, dass ein christlicher Gelehrter für die Juden eingetreten ist, und zweitens, dass Reuchlins Eintreten den Juden tatsächlich geholfen hat. Obwohl es verständlich ist, dass ein zeitgenössischer Rabbiner Reuchlin für ein Wunder gehalten hat, sollte man Reuchlins Leistung vielleicht besser als den Beginn einer historischen Entwicklung auffassen: Christen begannen, über echte Kenntnisse der jüdischen Religion und ihrer Geschichte zu verfügen. Reuchlin kann als erster Christ gelten, der antike und mittelalterliche jüdische Schriften aus vornehmlich wissenschaftlichen, und nicht aus polemischen Interessen las. Im Laufe seines Lebens vermittelten ihm jüdische Bücher und Lehrer das Wissen und zuletzt auch die Überzeugung, aus der heraus er seiner christlichen Welt die jüdische Tradition erklärt und sie gegen diese verteidigt hat.

17. Johannes Pfefferkorn, Ajn mitleydliche claeg (Köln: Servas Kruffter, 1521), fol. H2r.